Dieses Kapitel ist zweigeteilt: Zunächst geht es um Tipps zum Gesund-Führen in der Krise / in Zeiten von Veränderungen / Umstrukturierungen etc. Und später dann konkret um gesundheitsgerechtes Führen in Zeiten von Entlassungen.

Gesund Führen in Krisen, Entlassungen, Veränderungen

Von besonderer Bedeutung ist die im vorangegangenen Beitrag besprochene Fähigkeit zur Selbstberuhigung und Distanzierung in Zeiten von Umstrukturierungen und Personalabbau, denn dann sind die Belastungen und die Verunsicherung besonders hoch. Mitarbeiter wie Führungskräfte fühlen sich zum Kostenfaktor abgewertet und überflüssig, Ängste lähmen und verhindern Produktivität.

Veränderung bedeutet Stress.

Sie kann krank machen; das gilt für Mitarbeiter/innen und Führungskräfte.

Gesetzmäßigkeiten bei Veränderungen

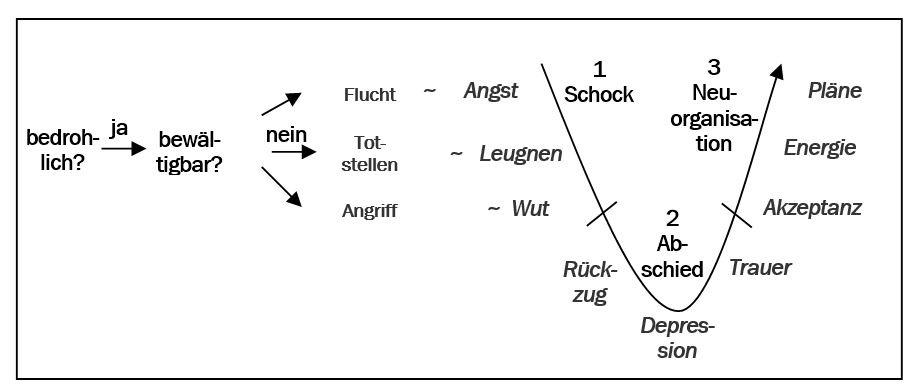

Dabei sind uns Veränderungen seit frühster Kindheit vertraut. Was dabei abläuft, ist im Grunde immer dasselbe. Vielleicht kennen Sie schon dieses sogenannte „Tal der Tränen“, das man bei Veränderungen durchschreiten muss. Wenn ein unbekanntes Ereignis eintritt, fragen wir uns: Ist das für uns bedrohlich? Falls ja, fragen wir uns: Ist das für uns bewältigbar? Die Antwort auf diese Frage ist abhängig von so unterschiedlichen Aspekten wie Gesundheit, Vorerfahrung, Selbstwertgefühl, Geld oder sozialer Unterstützung.

Wenn wir glauben, dass wir die Situation nicht bewältigen können, stellt uns die Natur drei Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung: Flucht, Totstellen, Angriff. Diese Optionen haben Sie und Ihre Kollegen natürlich nicht, aber Sie werden ganz sicher mit den drei emotionalen Entsprechungen dieser Handlungsmöglichkeiten zu tun haben: Angst, Leugnen, Wut. Das sind ganz normale Reaktionen! Die Frage ist, wie man damit umgeht. Zum Beispiel ist Angstabbau unrealistisch. Gefragt ist ein möglichst gesunder Umgang mit der Angst. Die Emotionen sind nicht das Privatproblem der Kolleginnen und Kollegen, sondern sie wirken sich auf die Produktivität aus, sind also betrieblich relevant.

Man kann grob drei Phasen unterscheiden, die aufeinander folgen: Schock (hierzu gehören eben Angst, Leugnen und Wut), Abschied, Neuorganisation. Wichtig zu wissen: Man kann keine Phase überspringen; die Unterphasen variieren, die drei Hauptphasen aber nicht. Das Team und der einzelne können sich zum selben Zeitpunkt in unterschiedlichen Phasen befinden. Je nach dem, in welcher Phase das Team oder der einzelne ist, sollten Sie als Bezugsperson unterschiedliches Verhalten zeigen: In Phase 1 geht es ums Zuhören, in Phase 2 einfach ums Da-Sein (Sie brauchen gar nicht reden), in Phase 3 um Ermutigung.

Veränderung geht grundsätzlich mit einem Leistungseinbruch einher.

Diese „veränderungsbedingte Verblödung“ ist zum Glück reversibel.

Typisch, aber relativ unbekannt ist das Phänomen der sogenannten „veränderungsbedingten Verblödung“. Diese tritt quasi gesetzmäßig auf und kann dazu führen, dass erwachsene gestandene Kerle angesichts eines Versetzungsbescheides hilflos jammern: „Aber ich weiß ja gar nicht, wo da die Kantine ist.“ Hat es tatsächlich gegeben. Natürlich war dieser Mann in der Lage, sich in einem Bürogebäude nach dem Weg zu erkundigen. Aber der Schock über die Veränderung ließ ihn vorübergehend verblöden.

Gesund Führen in der Krise: Menschen ändern sich nicht einfach so

Das Phänomen der Silvestervorsätze zeigt: Menschen ändern sich nicht einfach so, sondern nur unter bestimmten Bedingungen. Sie sind zum Beispiel änderungsbereit, wenn das neue Verhalten Spaß macht; ihnen das alte Verhalten unwichtig ist; sie zum neuen Verhalten ermutigt werden; sie bei der Entscheidung dafür einbezogen wurden; ihr bisheriges Verhalten gewürdigt wird; andere sich ebenso verhalten; oder sie das Gefühl haben: “Das neue Verhalten passt zu mir”; sie vorab darin gestärkt werden, dass sie schon gut sind, so wie sie jetzt sind, sie aber daran glauben, dass sie noch besser werden können.

Daraus lassen sich einzelne Tipps ableiten, die Ihnen Veränderungen erleichtern: sich mit Menschen umgeben, die einem Mut machen; sich selbst Belohnungen ausdenken (und dann auch einlösen!); für Regelmäßigkeit sorgen (die gibt Halt und Struktur für den Alltag); für genug Austausch mit anderen sorgen (sich nicht zurückziehen, obwohl einem danach zumute ist!); sich anfangs nur kleine Schritte vornehmen, diese aber wirklich umsetzen.

Sich in schwierigen Zeiten als Mensch zeigen

Mitarbeiter so schadlos wie möglich durch Umstrukturierungszeiten zu begleiten, verlangt Führungskräften viel ab. Obwohl Kollegen gegangen sind, zu denen zum Teil langjährige Bindungen bestanden und das Ende des Umstrukturierungsprozesses noch offen ist, soll die Führungskraft – trotz der eigenen Betroffenheit – das verbleibende Team motivieren. Auch hier gibt es leider nicht die Tipps schlechthin, aber ein paar grundsätzliche Ratschläge, die jede/r für sich auf die Anwendbarkeit prüfen kann:

Zeigen Sie sich als Mensch!

Drücken Sie ruhig auch Ihre Betroffenheit aus. Bringen Sie zum Ausdruck, dass Sie den Trauerprozess (und auch manche überschießende Reaktion) verstehen und mitfühlen. Rechnen Sie mit negativen Reaktionen: Es ist besser, diese werden einmal artikuliert, als dass von nun an ängstlich “Dienst nach Vorschrift” erfolgt! Angst blockiert und reduziert Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden. Scheuen Sie sich auch nicht, nach dem Befinden “in diesen schwierigen Zeiten” zu fragen. Nehmen Sie die negativen Reaktionen aber bitte nicht persönlich.

Grundfrage

Bei Veränderungen lautet die Grundfrage: Was bringt das mir als Mitarbeiterin persönlich? Wenn ich das weiß, werde ich auch mit einer offenen Einstellung an die Veränderung herangehen. Andernfalls nicht. Deshalb ist Information das A und O in Zeiten der Umstrukturierung: Verzichten Sie auf Ihren Wissensvorsprung und informieren Sie alle so früh wie möglich. Helfen Sie so mit, Gerüchten vorzubeugen! Beziehen Sie alle mit ein, so weit es geht! Das erleichtert Ihnen den Stand und den Mitarbeitern die Umstellung, weil sie sich nicht übergangen fühlen und sich leichter mit dem Neuen identifizieren.

Thematisieren Sie Schwierigkeiten („Es war vielleicht nicht so klug, uns erst so spät darüber zu informieren, was aus uns wird“), und kommunizieren Sie, was vorgeht! Wut ablassen ist besser als Unter-den-Teppich-kehren! Sie brauchen nicht alles selbst zu machen; geben Sie die Verantwortung in die Runde: „Das lässt uns ja alle nicht kalt. Welche Ideen haben Sie: Was täte uns jetzt gut, was können wir als Team tun, um uns nicht runterziehen zu lassen, um weiter gute Arbeit leisten zu können?“ Bauen Sie auf dem auf, was gut läuft.

Das stärkt alle in Veränderungen:

die anderen nach ihren Stärken fragen und sich selbst als Mensch (notfalls mit Schwächen) zeigen.

Wie Sie oben gesehen haben, ist es ganz normal, dass Veränderungen (nach einem Seminar genauso wie nach einer Umstrukturierung) kurzfristige Leistungseinbrüche mit sich bringen! Das muss man vorher wissen (und z.B. den Mitarbeitern, die gerade eine Fortbildung absolvieren, auch deutlich sagen), damit diese nicht umso stärker verängstigt reagieren.

Andere gesund durch Veränderungen führen

Führungskräfte erleben in Veränderungen ein Spannungsfeld: Sie brauchen zur Umsetzung hoch motivierte Mitarbeiter/innen, sind aber selber mit dem Verarbeiten der Veränderungen beschäftigt (und nicht immer vom Sinn der Veränderungen überzeugt). Sie müssen den Spagat schaffen, für ihre Mitarbeiter Verständnis aufzubringen, ohne der Geschäftsführung gegenüber illoyal zu werden. Vielleicht können Ihnen die folgenden Tipps eine Hilfe sein.

Harte Fakten gehören auf den Tisch! Sofort! Nicht „schonen wollen“! Das verunsichert nur und lässt Sie an Glaubwürdigkeit verlieren! Vermeiden Sie Mails und schriftliche Information. Informieren Sie möglichst immer im persönlichen Kontakt. Nutzen Sie zur Verfügung stehende Informationen; so helfen Sie mit, Gerüchten vorzubeugen. Berichten Sie auch, dass Sie z.B. nicht wissen, wann über Ihren Standort entscheiden wird. Auch das ist eine Information! Ebenso wie: „Die Sitzung, in der über xy beraten werden sollte, ist ausgefallen“.

Ermöglichen Sie ein Jammerforum bzw. eine Klagemauer oder „Wut-Stunde“: vorher (!) definierte Zeiträume in Teamrunden, in denen jeder unter Schweigepflichtzusicherung sagen darf, wie ihm ums Herz ist! Auch wer nichts äußert, versteht das Signal: „Aha, er/ sie weiß, dass es uns nicht gut geht!“ Wichtig: Verstehen Sie sich als Moderator, nicht als Tröster, Antwortgeber, Beschwichtiger – und machen Sie das auch vorher klar, damit niemand denkt, Sie würden danach hingehen und das Unternehmen auf den Kopf stellen. Schauen Sie, was alle im Team „als Plan B“ erarbeiten können: Was könnte im schlimmsten Fall passieren, und was tun wir dann?

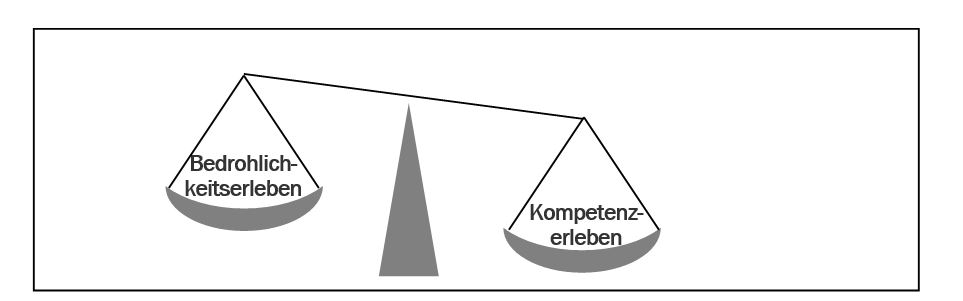

Kompetenzempfinden stärken

Erzählen Sie auch von sich selbst („Arbeit ist wichtig, aber es ist gut zu merken, dass sie nicht das Einzige im Leben ist – das gibt dann auch wieder Kraft für den Umgang mit den Veränderungen!“)! Verabschieden Sie sich von dem Anspruch, Ihre Mitarbeiter/innen zu 100% ent-ängstigen zu wollen! Das kann nicht funktionieren! Statt das Bedrohlichkeitserleben zu reduzieren (psychologisch betrachtet geht so etwas nicht von außen) sollten Sie das Kompetenzerleben stärken.

Nehmen Sie daher das Anerkennung-Geben jetzt noch ernster als sonst! Auch 1 cm nach vorn sollte in Veränderungszeiten ein Lob wert sein! Feedback gibt Sicherheit und sorgt für Zutrauen. Sorgen Sie für Rituale in der Teamrunde (starten Sie zum Beispiel mit der Frage nach positiven Erlebnissen seit dem letzten Meeting). Auch das gibt Sicherheit: Etwas bleibt, wie es immer war. Betonen Sie gerade in Zeiten von beruflichen Veränderungen und Ängsten die Bedeutung stabilisierender Faktoren (z.B. Familie, Wochenend-Aktivitäten, Hobbies etc.). Fragen Sie danach. Auch damit helfen Sie mit, Ihre Kollegen zu stabilisieren in unsicheren Zeiten. Das ist kein Ersatz für einen festen Arbeitsplatz, aber es verhindert, dass Menschen über die Veränderung krank werden.

“Ab morgen bleibt alles andersch”.

“So isches nu au wieer.”

* oberschwäbische Lebensweisheit, unübersetzbar (wörtl.: „So ist es nun auch wieder.“)

Viele Beschäftigte leiden darunter, wenn sie plötzlich nicht mehr als Berater tätig sind, sondern Produkte verkaufen sollen. Das passt häufig nicht zu ihrem Selbstbild – von der ursprünglichen Ausbildung ganz zu schweigen. Die brauchen daher ganz besonders viel Ermutigung. Sie müssen ja quasi eine Erweiterung ihres Selbstkonzepts vornehmen („Vom Berater zum Verkäufer“). Das ist für lernentwöhnte Erwachsene eine heftige Herausforderung, die Ihr ganzes Einfühlungsvermögen und Verständnis erfordert.

Und im Falle von Entlassungen? Ermöglichen Sie ein bewusstes „Abschiednehmen“, wenn ein entlassener Mitarbeiter es wünscht. Es tut auch den anderen gut, selbst wenn die Stimmung vorübergehend noch weiter in den Keller sinkt. Sprechen Sie ausnahmsweise auch ruhig allgemein: „Bis man (!) sowas so richtig begriffen hat, das dauert ja seine Zeit.“ Das signalisiert dem Betroffenen, dass auch andere mit dieser Situation fertig werden müssen.

Was die Krise mit den Menschen macht

In der Krise fühlen sich Beschäftigte „noch mehr als Kostenfaktor“, so ist häufig zu hören. Menschen fühlen sich auf ihre Arbeitskraft reduziert und erleben sich als Verschiebemasse. Hilflosigkeitsgefühle greifen um sich, Menschlichkeit geht verloren. Viele bangen um ihren Arbeitsplatz. Die Folge: Man schleppt sich auch krank zur Arbeit. In der ersten Jahreshälfte 2009, so das Bundesgesundheitsministerium Mitte Juli, fiel der Krankenstand auf den niedrigsten Wert seit Einführung der Krankenstandsstatistik im Jahr 1970 – ganz sicher nicht, weil die Leute plötzlich alle gesund waren. Angst um den Job macht’s möglich.

Wenn Menschen Angst haben, wollen sie sich schützen und sind folglich von der Arbeit abgelenkt.

Sie können dann keinen guten Job machen, selbst wenn sie es vielleicht – aus Angst vor einem möglichen Arbeitsplatzverlust – wollten. Auch das Unfallrisiko ist erhöht, wenn Menschen Angst haben: Anspannung und Nervosität sind größer, die Fehlerhäufigkeit steigt. Kurzfristig ist zwar die Aufmerksamkeit gesteigert, aber über 8 Stunden kann kein Mensch angstbedingt aufmerksam sein. Irgendwann lässt die Aufmerksamkeit nach und die Unfallgefahr steigt.

Nicht zuletzt – ohne dass das nun zynisch klingen soll – kann eine umwälzende Lebensveränderung auch gute Seiten haben. So wird zum Beispiel verschiedentlich darüber berichtet, dass die Finanzkrise gesellschaftlich betrachtet positive Folgen hat. Sie sorge etwa dafür, dass andere Werte wie die Familie und das soziale Umfeld wieder wichtiger werden. Zusammenhalt und Geborgenheit gewinnen an Bedeutung. Solche Erkenntnisse kann aber jeder nur für sich selber ziehen. Man sollte nie zu anderen in einer schwierigen Situation sagen: „Sieh das doch als Herausforderung!“ Es bestünde die Gefahr, dass der andere sich nicht ernst genommen fühlt.

TIPPS FÜR SIE:

- Machen Sie sich/ anderen deutlich, was gleich bleibt. Stabilität gibt Sicherheit.

- Sie wissen, dass Sie gut sind: Erinnern Sie sich und andere an frühere Erfolge! Das tut gut und macht stark.

- Geben Sie Feedback! Das brauchen Menschen in Veränderungen zu ihrer Sicherheit – auch bei winzigen Fortschritten.

- Information ist Ausdruck von Wertschätzung und beugt Gerüchten vor. Am besten mündlich!

- Wer kann wen / Sie wie unterstützen? Sorgen Sie für Austausch und Zusammenhalt. Das stärkt alle und den Betrieb.

- Entlasten Sie sich selbst. Sie können andere nicht verändern. Verändern kann jeder nur sich selbst.

Entlassungen erfordern besonderes Führungsverhalten – oder nicht?

Entlassungsgespräche stellen für die meisten Führungskräfte eine große Herausforderung dar. Wie kann man solche Situationen würdevoll meistern, ohne den betroffenen Mitarbeiter / die betroffene Mitarbeiterin zusätzlich zu kränken?

Von wem möchten Sie lieber entlassen werden: von einem kalt wirkenden Menschen mit Pokerface oder von jemandem, der glaubwürdig Mitgefühl und Betroffenheit zeigt?

Viele Führungskräfte lehnen es aggressiv ab, sich mit dieser Frage auseinander zu setzen. Ihre Begründung lautet: Die Frage sei zynisch, denn schließlich wollen ihre Beschäftigten am liebsten gar nicht entlassen werden. Das ist unbestritten und steht hier nicht zur Diskussion.

Aber ich durfte inzwischen etliche Führungskräfte bei der Vor- und Nachbereitung von Entlassungsgesprächen begleiten und auch mit betroffenen Ex-Beschäftigten sprechen. Und nach deren Aussage macht es sehr wohl einen großen Unterschied, ob die Führungskraft Emotionen zeigt oder nicht. Und ob sie das Gespräch überhaupt selber führt.

Oft wird das Gespräch gemieden

Viele Vorgesetzte holen lieber externe Berater für diesen Job und glauben allen Ernstes, der Beschäftigte würde dies als weniger verletzend empfinden. Dabei empfinden die meisten Betroffenen ein offenes Gespräch mit dem Vorgesetzten als würdevoller. Manche Chefs versenden einfach eine SMS mit dem entsprechenden Inhalt oder eine kurze eMail – hat es alles schon gegeben! Sogar kurz vor der Weihnachtszeit.

Oder ein Mitarbeiter merkt erst, als er versucht, sich ins System einzuloggen, dass sein Zugang gesperrt wurde – er geht zu seinem Teamleiter und erfährt nach dessen Herumdrucksen, dass er seit dem heutigen Tag nicht mehr für das Unternehmen tätig ist bzw. in einer Personal-Auffang-Gesellschaft gelandet ist. Gab es genau so tatsächlich!

Warum machen Führungskräfte so gern einen Bogen um dieses Gespräch? Sie fühlen sich hilflos und müssen ausbaden, was andere verbockt haben. Denn in der Regel hat die Sandwich-Führungskraft die Entlassung weder selber herbeigewirtschaftet noch ist sie auf andere Weise dafür verantwortlich. Sie kann nichts tun, um den Beschäftigten zu halten, und merkt daran, dass sie selbst nur ein kleines Rädchen im großen Getriebe ist. Das ist eine unangenehme Erkenntnis, die mit ebenso unangenehmen Ohnmachtsgefühlen einhergeht.

Wir alle wollen als gute Menschen wahrgenommen werden

Das Thema beschäftigt Führungskräfte auch deshalb, weil die meisten vor sich selbst und ihren Mitarbeitern als gute Menschen da stehen möchten – und einen womöglich langjährig beschäftigten Mitarbeiter auf die Straße zu setzen, das steht in offenkundigem Widerspruch zu diesem Wunsch. Da scheint es psychologisch einfacher zu sein, das Entlassungsgespräch „outzusourcen“, also an Externe zu delegieren. Und das, obwohl diese für ihren Einsatz wiederum Geld kosten – während die Entlassung ja mit Einsparungen begründet wird.

Viele Führungskräfte fürchten auch die in so einem Gespräch potenziell überbordenden Emotionen. „Was mach’ ich, wenn die Frau anfängt zu heulen?“ ist eine der häufigsten Fragen, die ich im Zusammenhang mit personalabbaubedingten Entlassungsgesprächen zu hören bekam. Ist die Angst des Mannes vor den Tränen der Frau schon im Privatleben eindrucksvoll anzusehen, so scheint sie im beruflichen Kontext noch viel größer zu sein …

Die Gründe, aus denen das Gespräch gemieden wird, sind also vielgestaltig. Aber Sie als gute Führungskraft haben sicher den Anspruch, es dennoch anzugehen und sich so gerade in der Krise als gute Führungskraft zu erweisen. Worauf sollten Sie achten? Der folgende Leitfaden (in Kapitel 2) erfindet nicht das Rad neu. Aber er kann Ihnen eine Orientierung liefern und vielleicht auch Formulierungshilfen, die Sie aufgreifen können (sofern sie zu Ihnen passen).

Entlassungen sind ein gravierender Einschnitt in das Leben der meisten Betroffenen. Plötzlich ist alles anders – sie müssen mit dieser Veränderung fertig werden. Wichtige Tipps zum Umgang mit Veränderungen finden Sie in dem eBook „Gesund bleiben in Zeiten von Veränderungen“.

Führungskräfte mit Rückgrat genießen meistens hohes Ansehen – sogar wenn sie Entlassungen verkünden.

[das 2. Kapitel mit dem Leitfaden ist in dieser Vorschau nicht enthalten]

Wenn Sie die folgenden grundsätzlichen Empfehlungen im Entlassungsgespräch berücksichtigen, erleichtern Sie Ihrem Gegenüber das Akzeptieren der harten Entscheidung. Und Sie verhindern in den meisten Fällen, dass Sie von überschäumender Wut getroffen werden.

Nicht jeder Tipp passt auf jede Situation. Verlassen Sie sich auch auf Ihr Bauchgefühl. Aber es kann Ihnen die Vorbereitung auf das auch für Sie potenziell belastende Gespräch erleichtern, wenn Sie sich in Gedanken schon vorher mit den unten genannten Punkten beschäftigt haben.

- Geben Sie dem/r Mitarbeiter/in Zeit! Schweigen Sie währenddessen.

- Bringen Sie zum Ausdruck, dass Sie den Trauerprozess verstehen!

- Zeigen Sie, dass Sie auch nur ein Mensch sind und mitfühlen!

- Wenn es ehrlich ist: Sagen Sie, dass Sie den Mitarbeiter vermissen werden.

- Wenn die Wut Sie trifft: Nehmen Sie sie nicht persönlich!

- Sprechen Sie ausnahmsweise auch ruhig allgemein: „Bis man (!) so etwas so richtig begriffen hat, …”

- Fragen Sie nach stabilisierenden Faktoren (z.B. Familie, Wochenend-Aktivitäten, Hobbies etc.)! !

- Fragen Sie den Mitarbeiter, wo er selbst seine Stärken sieht!

- Fragen Sie danach, was der Mitarbeiter nun vorhat und unterstützen Sie seine Vorhaben.

- Wenn er/ sie es will: Sorgen Sie für ein Abschiedstreffen mit allen Kollegen.

- Sorgen Sie dafür, dass Sie selbst danach eine Möglichkeit zum Umschalten/ zum Austausch haben.

Ein „Band“ / eine Brücke herstellen für die nächste Zeit

Wichtig ist, dass der Mitarbeiter nach dem Gespräch möglichst nicht allein ist. In Kapitel 2 stand, man solle „den Rest des Tages mental vorbereiten“. Andere sprechen auch davon, „eine Brücke in die Realität zu bauen“. Denn manche Betroffene fühlen sich wie vor den Kopf gestoßen. Sie wissen gar nicht, was sie sagen sollen, stottern oder sind im Gegenteil schein-klar, in Wirklichkeit aber völlig verwirrt.

Durch Fragen nach den nächsten Aktivitäten und Abklärung der Situation daheim („vielleicht möchten Sie jetzt schon Ihre Frau anrufen, damit sie heute früher von der Arbeit heimkommt“) lenken Sie den Blick auf Notwendigkeiten, die den Mitarbeiter ins Hier und Jetzt holen und zugleich wie eine Art Leine sind, an der er sich entlang hangeln kann.

Tatsächlich berichten betroffene Mitarbeiter nach Entlassungsgesprächen, dass sie diese gemeinsam mit der (Ex-)Führungskraft gemachten Pläne für den Rest des Tages als „Band“ oder „Leine“ erlebt haben, woran sie sich vorwärts getastet haben.

Achtung bei Selbstmord-Absicht-Äußerungen!

Wenn Sie sich Sorgen machen, äußern Sie diese! Sofern Sie beispielsweise heraushören, dass ein Mitarbeiter, der vor kurzem von seiner Frau verlassen wurde, allein niemanden vorfinden wird, sprechen Sie dies an: „Ich mache mir Sorgen um Sie und möchte Sie so nicht allein nach Hause gehen lassen. Wen könnten wir anrufen, damit Sie nicht allein sind?“

Es gibt Führungskräfte, die Mitarbeitende selbst nach Hause begleitet haben – teils aus „Schuldbewusstsein“, obwohl sie in der Regel keine „Schuld“ auf sich geladen hatten. Das müssen Sie im Einzelfall selbst entscheiden. Es hätte ganz sicher jeder Mensch Verständnis, wenn Sie sagen würden, dass Ihnen das zu weit ginge.

Falls Sie tatsächlich befürchten, dass der Mitarbeiter sich etwas antun könnte, sollten Sie ihm, nachdem Sie ihm Ihre Sorgen mitgeteilt haben, vorschlagen (ohne dramatische Untertöne in der Stimme): „Ich möchte Sie ungern jetzt allein lassen. Ich mache mir Sorgen, dass Sie sich etwas antun. Sind Sie einverstanden, wenn ich jetzt die 112 anrufe?“ Der Krankenwagen ist in der Regel innerhalb weniger Minuten vor Ort und bringt den Mitarbeiter ins Krankenhaus aufgrund der Gefahr der Selbstgefährdung.

Das klingt seltsam hart – aber ungleich härter ist es, wenn man sich als Führungskraft sein Leben lang Vorwürfe macht, dass man den Selbstmord hätte verhindern können. Mir sind persönlich mehrere Fälle von Führungskräften bekannt, deren Lebensqualität nach so einem Vorfall drastisch reduziert war, von der Leistungsfähigkeit ganz zu schweigen.

Der Umgang mit dem Team

Im Umgang mit dem Team gilt ebenso wie im Umgang mit dem Mitarbeiter im Entlassungsgespräch (s.o.): Verzichten Sie auch auf Schönfärberei oder Ausdrücke wie „Personal-Anpassung“; eine Entlassung ist und bleibt eine Entlassung. Völlig zu Recht fühlen sich Beschäftigte bei schönfärberischen Ausdrücken nicht Ernst genommen. Der Ausdruck „Personal-Anpassung“ mag betriebswirtschaftlich betrachtet angemessen sein – aber von Mensch zu (entlassenem) Mensch grenzt er an „Verarschung“, Entschuldigung.

Noch ein Satz zu der oben genannten Empfehlung, „man-Formulierungen“ zu verwenden. Normalerweise lernen Führungskräfte, man-Formulierungen zu vermeiden, weil man sich dahinter verstecke – die Empfehlung für „normale“ Gespräche lautet in der Regel: „Sprich per ich.“

Der Vorteil der man-Formulierung („bis man so etwas richtig begriffen hat, dauert es ja ein Weilchen, so etwas steckt man ja nicht einfach so weg“) liegt darin, dass man dem Gegenüber signalisiert: „Ihre Reaktion ist völlig normal; alle würden so reagieren wie Sie jetzt“. Das kann gerade in aufwühlenden Situationen beruhigend wirken. Wir alle streben danach, normal zu sein, so wie alle anderen (bevor wir wagen, uns stärker zu individualisieren).

Bauen Sie gemeinsam mit dem Mitarbeiter eine Brücke für den Rest des Tages,

so dass er nach dem Gespräch genau weiß, was seine nächsten (kleinen) Schritte sein werden.

Das eBook Gesund Führen in Zeiten von Entlassungen können Sie komplett lesen, wenn Ihr Unternehmen einen Zugang erwirbt zur Chef-eBook-Sammlung.

Hier links zeige ich Ihnen noch das Cover des Buchs (kostet 22,90 € in D).

Das erste und das dritte Kapitel aus dem eBook Gesund Führen in Zeiten von Entlassungen habe ich Ihnen oben frei gegeben.